押す、回す、ひと目でわかる!

子どもの頃、家のラジカセや父親のカメラの金属製リングを「カチカチ、クルクル」と回すだけで妙にワクワクした──そんな記憶はないでしょうか?

今回、提供していただいたのが新製品「SwitchBot ハブ3」。これは従来の赤外線リモコン+ハブ機能に加え、2.4インチのカラーディスプレイと操作ダイヤル「Dial Master」を搭載。温湿度・照度に加えて人感センサーまで内蔵し、家電の状態を画面で確認しながらワンタッチでシーン呼び出しができます。これは期待大!

Index

外観

従来機のラインナップは、必要最低限を押さえた ハブミニ/ハブミニ(Matter対応)、7セグ表示と「ON」「OFF」ボタンを備えた ハブ2でしたが、今回のハブ3は、その上位モデル。スマートホーム初心者が直感的に使えるだけでなく、既存ユーザーの不満をまとめて解消する意欲作だそうです。

それでは早速外観からチェックしていきましょう。まずは外箱。対応するスマートホーム関連システムと、スマートホームの共通規格であるMatterの記載がありますね。

付属品は台座とスタンド、温湿度センサーつき給電ケーブル、そして壁掛け用のネジと両面テープ、そして壁掛け用両面テープとステッカー。ハブ3ではネジまたは両面テープで接着ができるようになっています。

本体は下部に操作ダイヤルおよびボタン、上部に2.4インチの液晶ディスプレイを搭載する形に。7セグディスプレイだったハブ2から情報量が圧倒的に増えています。ブラック色のボディに身を包み液晶の境目を見えづらくしていますが、液晶のサイズそのものは縦長。というか、SwitchBot 学習リモコンという製品のものと完全に同一サイズです。

ボタンは押し込めるものが5つと、液晶下にほんのり光るカスタムボタンが4つ。そして堂々鎮座するダイヤルで操作を行う形になっており、タッチ操作には対応しません。

今世代より本体色はブラックとなり、表面が良く反射するような質感になりましたが、それに伴って指紋汚れが目立つようになってしまったのは要注意です。上の画像でもホームボタン周辺とかは分かりやすいかも?幸いダイヤルそのものは見てわかる通り反射しないので、指紋汚れはあまり気になりません。

男のロマンであるダイヤルは、回転や中央部の押し込みだけでなく、上下左右方向の押し込みによっても操作を行うことができます。なるほどね。

ちなみに、ダイヤルを回す感触は、たとえばGalaxy Watch 4 Classicの回転ベゼルと比べると、なんか次のクリック感を感じるエリアに動く前に「遊び」がある感じ。Watch4 Classicは最初だけ重くて後スルっと回るのに対して、ハブ3のは少し動かすだけだと軽く回せる代わりに、クリック感があるところで壁(抵抗感)がある印象。

セットアップ

セットアップは至極簡単。……というか、筆者がSwitchBot製品を割と買いそろえており、ハブについても数台触ってきた経験があるので、もはや新鮮味がなくて紹介しづらいまであります。

ハブの電源を付けたら、案内通りに「ON」ボタンと「OFF」ボタンを同時に2秒押し、ペアリングモードに移行します。その状態で接続を行い、2.4GHz帯のWi-FiのSSIDを選択しパスワードを入力すれば、ほぼ終わったようなものです。

あとは、そしてハブの名前と場所を選んで完了。特に設定に迷うような箇所は無いはず。

赤外線リモコンの登録

あっという間に終わってしまったので、赤外線リモコンの登録もしてみましょう。

これも簡単で、SwitchBotアプリの右上にある追加ボタンから「デバイスを追加」を選択。製品リストの一番下に「赤外線リモコン」があるので、該当するボタンを押すと、複数のハブがある場合、登録されているハブのうちどれで登録するかを問われます。

追加方法は「自動学習」と「手動学習」、そして最終手段、奥の手である「ボタン学習」の3種類。自動学習は赤外線リモコンをハブに向け、信号から型番を自動で判別してくれるもの。手動学習は家電の型番から追加する方法で、最悪赤外線リモコンを紛失していても追加できます。

そしてボタン学習はマイナーだったり古い家電向けのもので、赤外線リモコン上の操作をそれぞれハブに学習させます。これは余談ですが、赤外線リモコンであればどんなものでも登録自体は出来るので、筆者はリモコン付きのHDMI切替器も登録し、プロジェクターの起動から入力の選択までを一律で行えるようにしています。

よほどマイナーな赤外線リモコンを使っているか、そもそも赤外線リモコンではなかった、ということもない限りまず迷わないはず!

製品連携による追加情報の表示

また一部SwitchBot製品を登録していると、その状態を別途表示してくれるようになります。現時点で対応しているのはCO2センサー(温湿度計)による二酸化炭素レベルの3段階表示と、スマートロック製品と連携したドアの状態の表示。対応する製品を登録した状態でハブ3の「ディスプレイ設定」にアクセスすると、これらの状態を表示するかを選択できます。

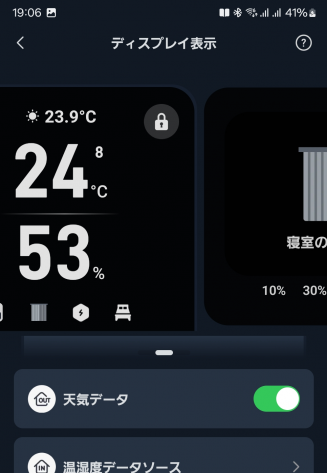

以下の画像は現時点で利用できるすべての情報を出した状態の本機で。色がかなり分かりづらいですが、左上はCO2濃度の状態。緑は「快適」を表します。また右上はスマートロック製品と連携で利用できるロック状態の表示。

CO2濃度表示を行うためには「温湿度データソース」設定で、ハブ3ではなく二酸化炭素濃度の記録に対応したデバイス(現時点ではCO2センサーのみ)を選択する必要があります。ロック状態の表示が個別項目で分かりやすく誘導されているのに対して、こちらは少しだけ紛らわしいですね。

操作するスマート家電製品の登録

最後に他のスマートホーム製品を登録し、ハブ3から操作を行うための設定を行います。これも簡単で、ハブ3の設定から「デバイス&シーン管理」にて利用するデバイスやシーンを選択。ホーム画面での下4つのボタンで使用できる「カスタムボタン」は、デバイスを登録後に「ディスプレイ設定」から選択できるようになります。

デバイスを登録するとその製品を操作する画面へ、シーンは画面遷移なく実行するようになっています。

また、ホーム画面でダイヤル左とダイヤル右ボタンを押下することにより、デバイス操作画面に直接遷移できる機能も用意しています。

これは「ディスプレイ表示」画面にて画面上部のプレビューをスワイプすることで設定ができますが、初見だと見落としてしまうかもしれません。またハブの画面上には「左を押したら●●の操作画面に移動する」という案内は出てこないので、直感的には分かりづらいかも。

直面した致命的欠点:グループ化した電球の操作ができない

セットアップ後割とすぐ、欠点に遭遇してしまいました。それは、「グループ化した電球の操作ができない」ということ。筆者はSwitchBotのスマート電球を常用しており、計4つの電球をシーリングライトに取り付けています。こんな感じですね。

グループ化により、本来別々である4つの電球がSwitchBotアプリやGoogle Home上で1つの製品であるかのようにふるまうことができます。しかしハブ3では、このグループ化された製品に対して操作を行うことができないと案内されており、操作できません。

なお、アプリ内で「操作できない」と案内されているにも関わらず、登録そのものは可能。しかしハブから操作しようとしても4台のうちメインとなる1台のみが応答する状況。

厳密には、シーンという機能を利用すれば複数台の操作も行えます。しかしシーンは内部的に一度クラウドを経由しているのか遅く、しかも1つのシーンにつき1つの状態であるため、ダイヤルを使って明るく・暗くするといったことができないのですよね……。

筆者はすでにSwitchBotハブ製品を所持し、かつ赤外線で操作したい家電がない(赤外線を使わずとも直接接続できるものが多いため)ため、ハブ3に求めることはまさに他の家電のコントロールでした。しかし、この仕様によって使いこなすことが難しくなりました。

とはいえ筆者のようにSwitchBot電球を複数台運用する環境でなければ、特に問題なく使えると思います。筆者もリビングで使えないというだけで、「SwitchBot スマートシーリングライト」を設置した寝室では照度の調整含めフルに利用できるのでそちらにハブを移動しました。

でもリビングと寝室では滞在時間が段違いであり、ハブ3が便利だと印象づくシチュエーションが今までの期間でなかなか見つけられませんでした。今後の対応を切に願いたいところです。

いいや、もっと便利にできるはず

ハブ3でとても期待していたリモコン関連機能。ここでも「こう出来たらいいのに……」という不満や感想が結構な数湧き出てきました。

自分がうるさい性格であるとは重々承知していますが、SwitchBotへの要望として「自分があれば良いなと思った機能」をいくつか書かせていただきます。

状態を切り替えられるシーンの用意

先にお伝えさせていただいた通り、シーンというのは1シーンで1状態を実現するもの。つまり「朝起きる」というシーンは「シーリングライトを全灯状態にして、かつカーテンを全開にする」といった感じで設定が行えるわけですが、裏を返せばこれまでしかできません。

そのため、ホーム画面下部のカスタムボタンも「食事」「仕事」「ゆったり」といった照明の明るさと色温度でスロット(カスタムボタンを配置できる場所)を圧迫してしまう問題があります。

そこで、いくつかの状態(モード)を切り替えることのできる新しいシーン、これが欲しいとまず思いました。既存のシーリングライトの一部は、壁スイッチを素早くオンオフすることで明るさや常夜灯への切り替えが行えるようになっていますが、まさにこのイメージです。

シーリングライトや電球で言うと下図のような感じです。ボタンを押すごとに状態が切り替わることによって、ハブ3であればカスタムボタンを必要以上に占領しませんし、SwitchBot リモートボタンではより多くの動作が実現します。有限状態オートマトンみたいな感じですかね?

一般的な使用では何パターンかあれば十分な電球や、人によっては全開と全閉しか使わないであろうスマートカーテンなどでは特に重宝できそうだと思います。また、この機能が登場するだけでも、グループ化した電球に対する使いづらさはずいぶんと緩和すると思っています。

ダイヤルで現在の明るさの表示

筆者の場合、残念ながらリビングのライトではダイヤルによる操作が行えませんでしたが、シーリングライトが置いてある寝室に移した後に感じた問題点です。

現時点でダイヤルで操作できるのはエアコンの温度とライトの照度なのですが、常に温度表示がなされているエアコンとは異なり、ライトの照度はダイヤルを回して調整する際、現在の明るさが大体何%程度なのかがフィードバックされません。

しかも実際に明るさの変更が反映されるまでにラグがあるため「これが一番明るい状態なのか?」というのが分かりづらく、どのくらいダイヤルを回せばよいのか分からなくなってしまいます。

分かりづらいですが動画を撮影してみました。現在がおおよそ何%程度か、というのが読み取れず、あとどれだけ回せば明るさ最大なのかといったことが分かりづらくなっています。ダイヤルの回転中は1~100%の範囲内で現在の照度を表示する、という感じにすると分かりやすいように思いました。

操作画面での配置の自由度の向上

最後3つ目は、各デバイスの操作画面での機能の配置の自由度の向上です。他のユーザーがどれだけこの機能を所望するかは分かりませんが、少なくとも筆者はあればぜひ欲しいと思ってます。

経緯からお話しすると、筆者の寝室にはプロジェクターが備わっており、普段はChromecastを用いてYouTubeなどを視聴します。それを起動する際に「Chromecast起動」というシーンを使い、デバイスを順次起動しています。簡単に説明すると、プロジェクター起動→リモコン付きHDMI分配器でHDMI入力をnに変更→プロジェクター起動後にHDMI入力の映像を表示、という流れです。

このシーンはHDMI入力の種類だけ用意しており、「PC起動」とか「Switch起動」とかも用意していました。確実に使う機能ではあるものの、その使用頻度は低めです。

さてここが問題で、カスタムボタンに登録していないデバイスやシーンは一覧から探すことになるのですが、これは登録するデバイス&シーンが増えれば増えるほど面倒に。そのため、今回のシーンをプロジェクターのデバイスの操作画面で実行できれば便利だと考えた次第です。やりようによってはむしろ分かりづらくなる可能性は否めませんが……。

SwitchBot 学習リモコンのメニュー。

なお下の画像のプロジェクタの操作画面では、「ON/OFF」ボタンと一番左の「スクリーン」ボタン、そしてダイヤルでの上下左右以外には一切操作が割り振られていません。このように一部のボタンが無駄になってしまうシチュエーションが多々あるので、空いたスペースにシーンを入れることで利便性を高められそう、と考えます。

ホーム画面でダイヤルで直接照度変更

ホーム画面で左ボタンか右ボタンを押した際、登録したデバイスの操作画面に直接遷移できる機能があることはお話ししましたが、これがあるのであれば「ダイヤルを回転させた際に直接照度を変更する」という機能もあってもよいのではないか?と思いました。

まさに明るさを調節できるタイプの電球と壁スイッチ、もしくはホテルのベッド横にあるやつと同じです。「自分がいる部屋の明かりを調整する」という使用頻度の多い行為に対して、その操作に必要なステップが大きく削減されるので、これはアリではないかと思います。

誰か作ってくれ、SwitchBot APIで作る電球コントローラー

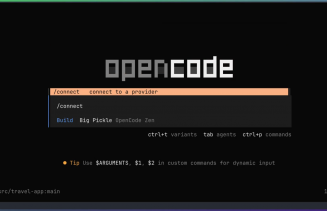

幸いなことに、SwitchBotは公式APIが提供されており、ガチ勢なら自作で最適化した動きをするオートメーションなども組むことができます。

そんなわけなので、コントロールパネル的なものをAIで簡単に作ってみました。電球の操作しか作っていませんが、API経由だとグループ化の操作も可能。筆者には作りこむ時間はありませんでしたが、PCの音量調整みたいな感じで照度調整できるツールなどあっても面白そうですね。

総評

苦言が多くなってしまい非常に心苦しいですが、筆者にはどうしても現在のハブ3を好意的に評価することはできませんでした。ただ、これは熱烈な期待の裏返しです。

ただ、アイコンを表示できユーザーのやりたい操作を行えるカスタムボタンやテレビ・プロジェクターなどのリモコン代わりにもなるボタンやダイヤル、分かりやすい温度と湿度表示などは唯一無二に感じ、ハブ3にしかない利便性というのも間違いなく存在しているとも思います。もっと自由度、完成度を高めてくれると、がらっと印象が変わってくると思います。

もちろん、筆者がハブ3に対して否定的なのは70%ぐらいが「グループ化した電球で使えなかった」というもので、つまりグループ化したSwitchBot カラー電球を使っていない人にとっては、電球複数台を導入していない現時点では筆者ほどのデメリットなく使えるともいえるでしょう。

個人的には、買い増しや新規購入はともかくして、現行のハブミニやハブ2からの買い替えは「現時点では」あまりオススメできません。しかしSwitchBotのPR担当者にこの件に関し取材した際には「今後対応できないかと開発部門に情報を共有した」と回答を頂いています。もしアップデートで対応したら2つ買います!

SwitchBot ハブ3の価格は公式サイト、Amazonと楽天市場の公式販路にて1万6980円。また発売を記念して、楽天市場では5月27日まで、Amazonと公式サイトでは6月2日まで3500円OFFの1万3480円のセール価格にて販売中。