Intelは、家電見本市の「CES 2022」にて、コードネーム「Alder Lake」の第12世代Coreシリーズを大量に発表しました。今回発表されたのはノートパソコンや一体化PCなどをターゲットとしたモバイル向けが主となっていますが、デスクトップ向けのものも新しく用意されています。

Index

12世代Coreシリーズの特徴

第12世代Coreシリーズはデスクトップ向けが昨年発表されており、大きな特徴として、性能の異なる二種類のコアを内包している点が挙げられます。この構造を採用しているのは性能も低く、搭載された製品も多くない「Lakefield」を除けば初めて。

希少すぎるLakefield搭載PCの一つ、ThinkPad X1 Fold。Lakefield搭載PCはこれとGalaxy Book Sぐらいしか見当たらない。

SnapdragonやM1、A15などのArmアーキテクチャを採用したSoCの「big.LITTLE」と同様の取り組みで、消費電力が高く高性能なPコア(Performance Cores)と、低い電力で動作、電力効率の良いEコア(Efficient-cores)で構成されています。また、Eコアはすべてマルチスレッディングに対応していないため、スレッド数がコア数の等倍か二倍にならないのも特徴です。

ただし、適切にタスクを割り当てる「Intel Thread Director」は現状Windows 11のみの対応で、Windows 11以外で用いると高負荷なタスクを適切に割り振れずパフォーマンスの低下が懸念されていますが、Linuxについては将来的に対応するとされています。

低消費電力からゲーミングまで、モバイル向け一斉投入

ゲーミングノート向け、高性能なHシリーズ

第11世代Coreファミリーのゲーミングノート向けである「Tiger Lake-H45」の後継に位置するのがこの12世代Core Hシリーズ。HシリーズはCore i9 12900Hとオーバークロック倍率の調整ができる12900HKを筆頭とした8製品が用意されています。

最上位のCore i9-12900HKは14コア20スレッドで、Pコアを6基とEコアを8基搭載します。Pコアは最大5GHz、Eコアは3.8GHzまでブースト可能、一方Eコアはベースクロックが1.8GHzとかなり抑えられています。これにより低負荷時の消費電力を抑え、バッテリーの持ちを改善することができます。IntelはCore i9-12900HKをCore i9-11900HKと比較した際に、ゲーム性能が28%向上しているとしています。

共通して、内蔵GPUはIris Xeグラフィックスですが、グラフィックスのコア数が48コアから96コアまで用意されています。第11世代Core H-45シリーズではGPUコア数が32コア止まり。Hシリーズを搭載するPCは大抵GeforceやRadeonといったGPUを搭載しているためさほど問題ではないですが、これによりGPUを搭載しない廉価モデルなどを簡単に用意できそうではあります。Iris Xeグラフィックス自体の性能は詳しく語られてはいませんが、同じくEUコア数が96基であるCore i7-1165G7などは単体でもある程度の3Dゲームができるほど強力でした。

第12世代Core Hシリーズは2022年2月より販売開始、すでにタブレット型ゲーミングPCである「ROG Flow Z13」に採用されていることが発表されています。

一般ユーザー向け高性能なPシリーズ

ゲーミングほどのピーク時性能を要しないユーザーにとっての最高の選択肢なのが、今回新しく登場したPシリーズ。かつての「UP3」の後継ともいえる立ち位置となっています。

性能としてはHシリーズのクロック周波数を下げたようなスペックで、最上位のCore i7-1280Pは14コア20スレッドながらベースクロックがそれぞれ1.8GHz、1.3GHzに、ベース電力は28Wに抑えられています。

またPシリーズは6製品すべてでEコアが8コア。「i3でも10コア!?時代は変わったな……」という勘違いをする方もいそうですね。GPUは同じくIris Xeですが、EUコア数はCore i7が96基、i5が80基、i3が64基と、Hシリーズと比べれば多めでクロックもさほど変わりません。どのようなPCに搭載されるのか少し楽しみなシリーズではあります。

低消費電力や発熱量の少なさがウリのUシリーズ

Uシリーズはベース電力が15Wの「U15」と9Wの「U9」と呼ばれる二種類に区別されます。今までと同様ととらえれば、前者は軽量なノートパソコンやハイコスパを歌うノートパソコンに、後者は熱問題とバッテリーにかなり気を付けなければいけないUMPCなど、やや特殊なデバイスで用いられます。

U15とU9はともに7機種ずつ展開されており、「i7-1265U」と「i7-1260U」のように上3桁が共通。最上位のCore i7-1265Uは2+8の12スレッド、Pシリーズ最廉価のi3-1220Pに近いスペックで、「なんちゃってi7」と呼べる性能です。

UシリーズはPシリーズとともに2022年に発表される薄型ノートPCをはじめ取り外せるデタッチャブル型や折り畳み式、2 in 1などに搭載されるようです。CES開催時点では、17インチの折りたためるWindowsタブレット「Zenbook 17 Fold OLED」にCore i7-1250Uが搭載されていることがわかっています。

デスク向けCPU22機種追加、ようやくビジネスにも。

また、ハイエンドゲーミング向けのみ先行して販売されていたデスクトップ向け「Alder Lake-S」世代のラインナップにオーバークロックに対応していない22機種が追加されました。ベース電力が65Wの無印版もしくはGPUが付属しないF付モデル、35Wに制限されたT付きモデルが存在します。なお、デスクトップ版はモバイル向けと比べてやや正方形に近い形状。

大きな特徴として、Core i5以下はEコアを搭載せず従来のように1種類のコアのみとなっています。それにより、例えばCore i5-12600/K/KFでは無印版のみ6コア、12600K/KFは10コアという奇妙な事態が発生しています。

詳細な説明は避けますが、今回追加された製品の中での最上位モデルである「i9-12900」は最大5.1GHzで16コア24スレッドで価格は489ドル(5万6000円)。日本では12900Kが7万円台、北米での希望小売価格は589ドルだったため、かなり値段が抑えられています。

また新しいCPUの投入に合わせて、オーバークロック非対応や拡張機能の削減によりコストを抑えた下位のチップセットであるH670/B660/H610が投入されます。これでゲーミングのみにとどまっていた第12世代Coreシリーズがようやく一般やビジネス向けデスクトップ向けPCにも搭載されることになりそうです。

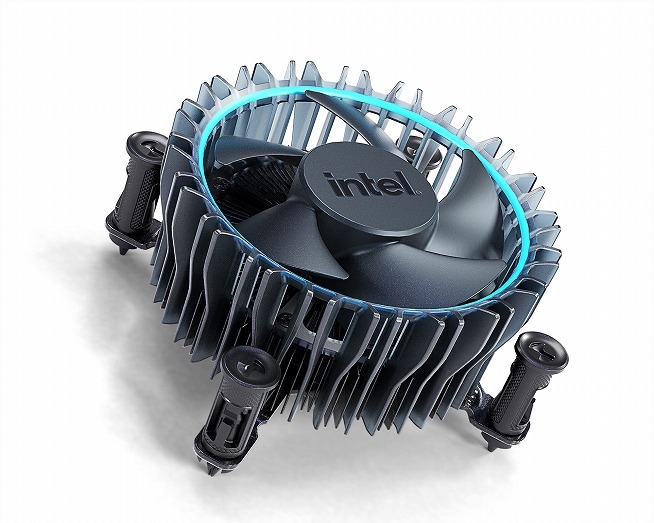

さらに、一部のCPUには新しいファンが付属。65WのCPUのうち、Core i9にはLaminar RH1クーラーが、Core i3~i7にはLaminar RM1クーラーが同梱されます。個人的にはオシャレで好みです。